「 おでかけ 」 一覧

「うなぎ」と「みかん」と「ゆりかもめ」

こんにちは

うみのすけです。

うなぎの生産量が日本一なのはどこ?・・という話は以前(2010年12月)のブログで書きましたが当時からの変動は順位トップ3内でちょっと入れ替わりましたがあまり変わらず現在は

1位 鹿児島 2位 愛知 3位 宮崎 4位 静岡

です。

「うなぎ」といえば「浜名湖」のイメージ(うなぎパイというお土産も有名ですし)なんですが静岡は4位です。

浜名湖=うなぎというイメージは、日本のうなぎ養殖発祥の地が浜名湖で昭和40年代にはシェア7割を占めるほどでしたがその頃のイメージがブランドとして定着したのだと思います。

さてさて

今回はその浜名湖周辺をめぐる旅です。

まずは浜名湖の湖西に位置する「新所原」という駅からスタート。ちょうど浜松と豊橋の間ぐらいの愛知と静岡の県境付近にある駅です

新所原駅から掛川駅まで浜名湖北岸をぐるっと走る第三セクター天竜浜名湖鉄道に乗ってまわります。

天竜浜名湖鉄道、通称天浜線の新所原駅はJRの東海道線の駅から数メートル離れたところにあります。

この駅は「駅のうなぎ屋やまよし」と一体になっていて駅舎の中にうなぎ屋が併設している珍しい駅です

駅舎に入るとうなぎの焼ける匂いとたれの香ばしい香りが漂い食欲を誘います。

イートインはなく持ち帰り弁当のみですのでうなぎ弁当を購入します。

しかし、弁当だからと侮ることなかれ

元々浜名湖のうなぎ養殖業者だったご主人が目利きし国産うなぎだけを仕入れをしています。さらにうなぎ1本1本の身質を吟味し焼きや捌き方も変えるこだわりの1品です。

外はパリっと香ばしく中はふわっとめちゃくちゃ美味しいです

私が食べたことがあるうなぎの中でも上位3位の中に入る美味しさでした。

おすすめの1品です。

新所原から天浜線に乗車し約20分で三ヶ日(みっかび)駅に到着します

こちらも有名なブランド「三ヶ日みかん」のおひざ元

日本の3大みかんと呼ばれるみかんの産地です。ちなみに3大みかんとは「和歌山県の有田みかん」「愛媛県の愛媛みかん」「静岡県の三ヶ日みかん」の3つです。もちろん生産量でもこの3県がNO1~NO3です。

三ヶ日駅から数分のところに「JAみっかび特産物直売所」があるので行って美味しい「みかん」を購入してみかんソフトを食べて・・と思い向かいましたが

なんとお休みでした。。。。。。

ちゃんと調べてから行けよ。。という話なんですが(笑)

仕方なく駅併設のハンバーガー屋さんで扱ってた三ヶ日みかんサイダーのみ購入です

そして三ヶ日駅から3駅先 約8分

「浜名湖佐久米」駅が近づくとすごい数の「ゆりかもめ」が・・

この駅は浜名湖に一番近い駅で12月~2月くらいの冬の時期にゆりかもめが飛来する駅として有名なんです。

ゆりかもめって渡り鳥だったのですね

知りませんでした

シベリアあたりから冬に日本に越冬に来るようです。

わたしが海でよく見る年中いる鳥は「うみねこ」らしいです

観光客も多いですが・・みなさま汽車には乗らず撮影やエサやりだけのようです。

下車してパンなどのえさやりをしてると頭や手に止まったり意外とかわいいです。

エサ用のパンは駅併設の喫茶店で買えます

夕方だったので次の汽車が来る頃にはネグラにかえってしまったようで1羽もいなくなってしまいました

ゆりかもめを見るなら朝から昼ぐらい、特に10時頃と14時頃に定期的に地元の方がえさやりを行うようですのでそのぐらいの時間が良いですね

天浜線はほかにも見どころいっぱいですのでのんびり一日沿線を楽しむのもいいと思いますよ

※追記 2026年1月21日 天竜浜名湖鉄道より浜名湖佐久米駅でのカモメへのエサやり当面禁止の通達が出ました。投稿内容とは異なり現在はエサやりが出来ませんのでご注意ください。

小学生が島へ船で通学する?

うみのすけです

あけましておめでとうございます。

丙午(ひのえうま)の年は強いエネルギーがあふれる年と言われますが・・

皆様がパワフルに活動できる年になるといいですね

前回玄界灘に浮かぶ離島「相島」で猫と戯れる記事を紹介しました。

今回は同じ玄界灘に浮かぶ離島「能古島」(のこのしま)へ行くお話です。

能古島は博多湾の真ん中に位置する島で市街地からもアクセスも良く手軽なレジャースポットとなってます。

中心部天神や博多駅から市営姪浜渡船場まで乗り換えなく1本で行けるバスがあり大変便利です。約30分で渡船場です。

地下鉄の終点「姪浜」駅からもバスが出ていてこちらは15分ぐらいです。

船着き場から島までは約10分で到着。近い。

能古島は歴史も古く「防人」(さきもり)などが置かれ万葉集にも登場する島です。

今はアイランドパークと呼ばれる自然公園が有名で四季それぞれの花が咲き自然の景観を楽しませてくれます。

他にも海水浴やバーベキュー、自然体験や森林浴など楽しめるようです。

子供たちを連れて行けばとても楽しめそうです

島からは対岸のpaypayドームや福岡タワーなども見えます。夜は夜景もよさそうです。

さて、題名にした「小学生が島へ船で通学」とは?

全国にある多くの離島では島民の人口減少高齢化で島の小学校や中学校が閉鎖され島の子供が本土の学校へ船で通う・・などの話はよく聞く話です。

この場合「島の家→本土の学校」です

また国土交通省では離島振興の一環で「離島留学」なる募集を全国の離島でおこなっていますが、大前提として離島に小中学生などが滞在して島の学校に通うという内容ですので・・「島の家(滞在先)→島の学校」なので船は使いません。

しかしこの能古島では「本土の家→島の学校」という珍しいパターンです。

この能古島がある福岡市の教育委員会では地域振興として能古島で小中一貫教育を行い、自然の中で学び地域の人々と交流し主体的に学ぶ力や社会性を養うようです。

条件は「福岡市内の自宅から公共交通機関を使用して市営姪浜旅客待合所まで余裕をもって60分以内に到着し、児童一人で安全に通学できること」です。なんと児童の約7割が島外からというのは驚きです。

夕方私が島から帰る船を待っていると、たくさんの小学生が島の待合所に集合します。先生に引率され綺麗に列を作って待機していていました。

そして本土へ戻る船が到着すると船を運行する市の職員さんから「定期券を用意してくださーい」という掛け声。

小学生たちは元気いっぱいに「さようなら!」とあいさつをしながら定期券を見せ船に乗船していきました。

フェリーは小学生の元気な声であふれます。児童たちは走り回ったりは一切なく決められた箇所に乗船。船は車両も搭載しているし危ないですからね・・

本土に到着するとそれぞれバスなどに乗り帰宅していきました。

能古島・・本土から近いのに自然も楽しめ珍しい光景も見られてなかなか楽しかったです。

※お土産は白くつやつやした細麺で強いコシがある「能古うどん」をお勧めします

猫でにぎわう島へ

2025/12/15 おでかけ

こんにちは うみのすけです。

先日ふらっと行った福岡。

その中心部「天神」から地下鉄と西鉄電車を乗り継いで西鉄新宮という駅まで約40分

JRなら博多から福岡工大前という駅まで約20分

両駅からコミュニティバスで約15分~20分くらいで目的の「島」へ向かう渡船場に到着です。

その島とは玄界灘に浮かぶ小さな島「相島」(あいのしま)です。

実はこの島は猫で有名。

「世界6大猫スポット」らしいです・・・

誰がそんなこと言ってるのか?眉唾じゃないのか?なんて思ってましたが、調べたらアメリカのニュースなどでおなじみのメディアCNNが認定したとか

まぁそこそこ信用できそうです

船の待合所には地元の人、島に渡る釣り人、世界各国から来たとみられる猫好きの多国籍な観光客が数グループ、そして全く猫に興味がない観光客のおじさん1人(私です)

なぜ観光客が猫好きかわかるかと言うと、待合所にいた猫たちにみなさまカメラを向け触ったりなでたり・・島に渡る前から見ればわかります

そうこうしているうちに船が到着し乗り込みます

波が高く結構揺れましたw

船で約17分で島に到着。

下船するとすぐに猫が寄ってきました。猫好きじゃないおじさんにも(笑)

可愛い・・触っても逃げません

かなり人なれしている様子

でもしつこくなく

港周辺に何匹も

どの猫もみな触っても逃げません

カメラを向けると寄ってきたりします

港周りに集落が集中しているので猫も港周辺にいっぱいいます。

路地裏や軒先、道の真ん中で堂々と寝ています

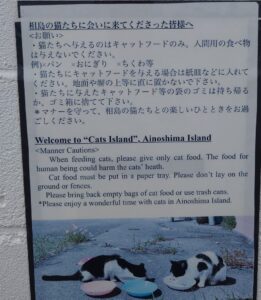

ちなみに猫と戯れるにもルールはあるようです。

・エサはキャットフードのみ与えてよい(島に売っている店はないようです)

・人間の食べ物は不可(パン・おにぎり・ちくわなどは不可です)

・ちゅーるは良いようです

なんと島には200匹を超える猫がいるとか・・

猫好きの観光客は思い思いに写真を撮ったりエサをあげたり抱いたりして楽しんでいるようです

私は所用を済ませあとは散歩します。

道を歩いていると露店が出ていてお姉さんに「今日のとれたてお刺身丼いかがですか?」と誘惑が

「ぶりと炙りさわら」の刺身丼をお願いし待つこと5分

少々ご飯は少なめでしたが刺身はプリプリの身でめちゃくちゃおいしかったです。

相島は猫だけでなく歴史的な島でもあり「朝鮮通信使」に関連した史跡などもあるほか万葉集や続古今集にも歌われたことがある島です。

色々見どころもありますので観光としても面白いかも

今回は1時間半の滞在でしたが猫好きじゃないおじさんもなんだかんだ猫と戯れ癒されました

体験!関西・大阪万博

うみのすけです

暑くなったり雨の降る日は寒かったり・・

季節の変わり目は体調を壊しやすいので気を付けましょう

色々言われている大阪万博

「入場料高い」「食べ物高い」「めちゃくちゃ並ぶ」「つならない」「おもしろい」などなど

実際に行ったので噂は本当なのか?感想とこれから行く人のためになるようなプチ情報を提供していきます

まず基本知識として

・入場券は公式アプリからの事前購入とQRコードによる入場です

・会場内現金は使用できません。クレジットカード、交通系IC、各種QR決裁など対応しています。

私は平日の朝9:00のチケットで東ゲートから入場しました

地下鉄の「夢洲」駅から直結です

ゲートに並んでセキュリティチェックを受けて入場まで約1時間半くらいはかかりました・・

駅に到着が9時でした。

空港と同じような荷物検査・金属探知に時間がかかります

西ゲートは意外と空いているらしく西ゲートから入るのが一番いいかも(笑)

教訓としては

・入場指定時間より早くいった方がよい

です。入場時間は決まっているので時間まで待ちますが入場時間ごとにゲートが分けられているので早めに着けばそれだけ早くセキュリティチェックが受けられます。

ペットボトルは持ち込みOK。「1口のんでください」と言われるのであらかじめ出しやすいところにしまいましょう

缶やビン、お酒類は持ち込み禁止。自撮り棒もダメ。大型荷物(キャリーバックなど)も禁止です(後述します)

ゲートを抜けると広々してします。

会場は広いです。

地図が必要ですが・・

・紙の地図は配っていません。場内で200円で販売しています。販売員がゲート近くにいます。

・あらかじめダウンロードして印刷して持っていくのが良いです。

会場に案内板はありますし携帯で地図を見るのも良いですが手軽に持ち歩ける方がいいと思います。

食事に関して

安く済ませたいなら

・場内に4か所コンビニがあります。(ローソン・ファミマ・セブン)

基本的に街のコンビニと商品の値段は変わりません。一部割高な商品もありますので注意です。おにぎりなども確か200円前後でしたしペットボトルも通常価格だった気がします

ただし、店内入場に並ぶ可能性があります。お昼時などは入場規制をしていました。

またフードコートなどもありますので観光地価格ですが食事は可能です。

せっかくだから珍しい国の料理を食したいという方はパビリオンに併設されたレストランを利用するのもよいでしょう。レストランや軽食コーナーなど併設されているパビリオンと無いパビリオンがありますのでよくしらべましょう

高級食材を使った珍しい高額な食事もありです・・・

お土産物屋さん

ゲート近くにあります。

・夕方は混みます(入場規制がかかります)日中は比較的待たずに入れます

・何店舗かありますが扱う商品は店によって異なります

荷物

・会場にはコインロッカーはありますが小さいサイズのみでゲートの外です。入場後は無いです。

・会場内手荷物預かり所はめちゃ高いです(100個限定で1個10000円)

https://www.transport.expo2025.or.jp/notes/baggage.html大きい荷物やキャスター付き荷物は持ち込み不可ですのであらかじめターミナルなど駅のコインロッカーに預けた方がよいです。

携帯充電・電子マネーチャージ機

場内に無料携帯充電スポットが5か所あります。

場所によってコンセントタイプやUSBタイプなど様々ですので注意してください

交通系電子マネーやWAON、楽天Edyなど電子マネーへ現金でチャージできるチャージ機が場内には60台以上ありますので残高不足になっても大丈夫です

パビリオン

・予約が無くてもけっこうパビリオン回れます(並ぶところもあります)

人気のパビリオンは当日整理券も配布が無く予約が無いと入場できない場合も多いです

行きたいパビリオンは事前に調べて予約を取った方が良いのですが・・

抽選です・・私はすべて抽選に外れました

アメリカやフランス、イタリアなど良く知られている国のパビリオン、企業パビリオンはやはり人気です

パビリオンによってはベビーカー優先レーンなどもあるのでチェックしてみましょう

休憩スペース・トイレ

座れる椅子などは多く設置されていますが基本屋外なので紫外線対策・日焼け対策などはした方がいいです。

トイレも目立って混雑していたり足りないという印象もなく普通に綺麗でした

大屋根リングは登る箇所降りる箇所が限られてます

エスカレーター・エレベーターもあります。

「目的のパビリオン近くまで大屋根リング経由で・・」と思ったら降りる箇所が無くてかなり先まで行かされたなんてこともあります。

ちなみに大屋根の上は風が強かったです。帽子など飛ばされないようにしましょう。

帰り

帰りは西ゲートから出てシャトルバスに乗ってJR桜島線の桜島駅へ向かいました

万博会場から駅まで所用時間20分前後です。

バスも事前予約していた方がよいでしょう。(事前予約なしでも乗車できます)

西ゲート空いてます・・

ただし所要時間がかかりますね

東ゲートからの帰りは他の方の話になりますが結構混んでいるようです。

駅が入場規制されるらしいです。

ただ電車の本数が多いので時間はかからないようです。

当初はパビリオンの予約も取れなかったし見るものないかな・・なんて思ってましたが意外と見どころも多くて回り切れない!

個人的にはまた機会があればリピートするのも全然ありかなと思っています。

各パビリオンの内容や感想などはたくさんレポートや動画などがあがっているのでここでは省きます

結果

入場料はそこそこ高いけど食事はそんなに高いわけではなく、場所によっては並ぶけどまあ楽しかったということでした

やきそばの街

こんにちは

うみのすけです

やきそばが有名な街と聞いて・・なんとなく思い浮かべたり聞いたことがあったりするのは富士宮(静岡県)であったり横手(秋田県)であったりですかね・・

日本三大やきそばといわれているのが富士宮・横手とあと群馬の太田だそうです。

そもそもB級グルメがブームになりご当地焼きそばで町おこし的な感じで富士宮も横手も成功した街ではないでしょうか

今回は三大やきそばの一つ横手に行く機会があったのでやきそばを食べてきました

横手市は秋田県の東南部に位置し東京からだと秋田新幹線で大曲で奥羽本線に乗り換え約3時間40分くらいです

横手はやきそばで有名になるはるか昔からかまくら(雪で作った家みたいなやつ)で有名な街で約450年前からかまくらの中に神様をお祭りする行事を行っていたようです

駅に着くとでかでかと「かまくらとやきそばのまち」とアピール(笑)

さっそく横手やきそばMAP でお店を探索

駅周辺や市役所近くに結構お店があるようです

到着時刻が15:00で微妙な時間

営業時間がどこの店もだいたい14:00ぐらいまででいったんお休みしてまた17:00くらいから再開というパターンが多いです。どうやら多くの店は本業は居酒屋でやきそばを提供している事が多いようです。そう考えると17:00スタートも納得で昼のランチタイムはちょっとだけ営業なのかもしれません

15:00くらいは空白地帯で営業している店が市役所ちかくの「やや」というお店ただ1件だけでした。

駅からは徒歩15分弱といった感じでしょうか

さっそく入店して店主?と思われるおばちゃんにやきそばを注文

大盛をおすすめされたので大盛で!

お値段は普通盛り700円大盛は麺2玉(麺2倍)入って1000円でした。

やきそばはこんな感じ

太麺と目玉焼き、千切りキャベツに福神漬け

これが横手焼きそばの定番のようです

目玉焼きはおそらく大盛だから2つなのでしょう

よくキャベツと混ぜてねと言われましたので卵もつぶしキャベツとよく混ぜてたべました

ソースの味も濃厚でおいしく麺ももちもちして食べ応えありです。

大盛なのにペロッと食べられました。

おまけに茄子の味噌和え?もサービスで出して頂き大満足

電車の乗り継ぎもあり、あわただしく食して会計するとおばちゃんから缶コーラのお土産差し入れまで頂いて・・

感謝しかありません

またゆっくりと食べに行きたいところです

横手焼きそば・・かなり満足度は高かったですね

見えそうで見えない冬の利尻富士

2025/03/05 おでかけ

こんにちは

うみのすけです

利尻富士とは「利尻山」のことで北海道の北部の利尻島にある山で1721mの成層火山(富士山と同じような円錐形)です

利尻富士は雲がかかりやすく全貌が見える確率は通年で30%ぐらいではないかといわれていますが、特に冬の時期は雪の日が多いこともあり見える確率はかなり低いです。今日はいい天気だからきっとキレイに見えるかなと思っても利尻だけ分厚い雲に頭が隠れていたり頂上だけ少し見えていたりで冬の間はその雄大な姿を見せてくれることはなかなか無いです。

そんな利尻富士ですが先日訪問した時にすっきりとではありませんでしたが・・

姿を見ることができました

北緯45度ラインにあるモニュメントとともに夕焼けに染まる利尻富士

山頂付近を流れる雲が早く山頂が見えても数分でまた隠れてしまうような状況でした

今度は雲1つ無いすっきりとした姿を拝みたいですね

#利尻富士 #利尻山 #山の写真 #北緯45度

山陰本線迂回貨物を追う

2018/10/01 おでかけ

こんにちは

うみのすけです

このたびの平成30年7月豪雨、並びに9月の北海道地震により被災された皆様には謹んでお悔やみとお見舞い申し上げます。

1日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。

(ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

7月の豪雨災害によって岡山、広島が大きな被害を受けたのは記憶に新しいところで、物流の大動脈であるJR山陽本線も大きな打撃を受け、山陽本線を使用していた関東・東海・関西方面から九州方面への貨物列車も運行不能になり九州に荷物が届かないという事態になりました。

これに伴い、JR貨物ではトラックによる輸送や船による代替え輸送を行いましたが、輸送業界の労働力不足を背景に代替えトラックの確保に難航、フェリーの積載量などにも余裕はなく、代行輸送量は平時の13~14パーセントしか確保できませんでした。

JR貨物はトラック、船に加え、日本海側の山陰本線を使った迂回ルート貨物列車を検討、8月には実施に至りました。

https://www.jrfreight.co.jp/storage/upload/66c2a0b89432238f368fa0293a3caf38.pdf

迂回貨物は岡山から北上し伯備線を通り米子、松江、出雲市など経由、益田から山口線に入り新山口を経由するルート。

迂回ルートの大部分は貨物列車が廃止なり久しく、さらに山間部で曲線、単線かつ非電化の部分も多く、乗務員の訓練や機関車の確保、貨物利用の免許申請など技術的な面で難しい面も多かったにも関わらずわずか1カ月で実現に至ったのは関係各所の輸送に対する使命感と努力のたまものでしょう。

ただ、やっと実現なった迂回貨物は7両編成が1日1往復と代行輸送量としては1パーセントにすぎないのだが、鉄道輸送の意地のようなものを感じます。

この度、その迂回貨物列車をちょっとだけ追ってみることにしました。

山陰本線は日本海沿いの風光明媚な路線でもあるのでロケーションが素晴らしいです。

朝の穏やかな日本海を望みながら進む迂回貨物列車。

白砂が美しい海岸線を行く迂回貨物列車

山口線の山間部に入り稲穂と石州瓦の民家の脇を通る迂回貨物列車

9月30日には不通となっていた山陽本線も運転再開し、あわせて貨物列車も運転再開のため、迂回貨物列車も終了。

と思ったのですが。。。また台風24号によってJR山陽本線はまた不通区間ができてしまいました。。

とりあえず迂回貨物列車は予定通り終了となりました。

CO2排出量など地球環境維持の観点からも鉄道貨物の物流における役割は高まっております。そのような中、今回の件では災害などの際の輸送障害対策も重要であると考えさせられた一件だったのではないでしょうか?

日頃何気なく手に入るものも災害が起きれば物流は途絶え、品不足になります。災害が多発している昨今、物流確保のありがたさを再認識できたと思います。

秋に咲くひまわりを見る

こんにちは

うみのすけです (”ω”)ノ

秋。。といえば、芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋・・

皆様の秋はどんな秋を楽しみますか?

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。

(ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

向日葵(ひまわり)と聞くと「夏」のイメージですね。

暑いギラギラの太陽、青い空白い雲にまっすぐ伸びる黄色い向日葵。。そんなイメージです

ひまわりは夏の季語にもなっていますしね

しかし、ひまわりも種まきの時期や品種によっては「秋に咲くひまわり」もあるのです

そんな秋に咲くひまわりをちょっとだけ見に行ってきました。

日本全国に秋に咲くひまわりはありますが今回訪問したのは北海道千歳市にある畑です。

観光地ではなくただの畑ですが「パレットの丘」という名称がついてます。

空港からも車で20分ぐらいなので観光にお出かけ前にちょっと寄るには最適ですね

さて、秋に咲くひまわりは観光目的に作付けしているわけではなく「緑肥作物」として植えています。

つまり畑の肥料ですね。

小麦、じゃがいも、豆などの作物を作った畑は収穫すると土の養分が減ってしまいます。

そこで収穫後すぐに「緑肥作物」の種を蒔き、花が咲いて種ができる前に畑にすき込みます。

緑肥作物は土壌の中で分解し、後に作る作物への窒素肥料としての効果があり、堆肥などの有機物資材の不足を補い、土の維持増強になるそうです。

品種は「夏りん蔵」というようです。

8月上旬に種を蒔くと開花は9月下旬から10月上旬。まさに秋に咲くひまわりとなります。

畑一面に咲くひまわり

高さは腰ぐらいですので低めです。

丘一面ではありませんでしたが畑単位でけっこうきれいに咲いてました。

くれぐれも・・大事な作物ですので畑に入るのはNGです。(写真も隣接する道路から撮影してます)

観光のひまわり畑ではないのでご注意くださいね

関係者以外進入禁止?の島

2017/09/08 おでかけ

こんにちは

うみのすけです (”ω”)ノ

虫の声が涼しげに鳴く秋の夜。

秋がどこか物悲しいのはなぜでしょう?

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。

(ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

関係者以外進入禁止の島って。。島全体が入島が禁止されているのか?・・・

実はそういう意味ではなくて普通に一般人も来ることができます。

では、その島のことを徐々に。。

島は瀬戸内海、塩飽諸島と呼ばれる島々の中の1つです。地図的には香川県の坂出市に含まれます。

島の名前は「櫃石島」(ひついしじま)です。

https://www.google.co.jp/maps/@34.4266582,133.794345,14.09z

地図でわかるとおり瀬戸大橋の足元、途中の島になります。

言い方はあまりよくないですが、瀬戸大橋の土台になってる島です。

瀬戸大橋は6つの橋からなるのですが一番本州寄りの橋、下津井瀬戸大橋を渡ったところが櫃石島です。

瀬戸大橋を渡ればすぐですが、この島で下りることができるインターチェンジは島民、関係者、緊急車両、業務関係車両だけ。関係者以外進入禁止。

一般車両、つまり観光客の車などは島に上陸することができないのです。

では、この島に一般人が行くには・・・「路線バス」を利用します。

本州側、倉敷市の児島駅から瀬戸大橋の途中の島の与島までバスが出ています。与島からは四国の香川県の坂出駅までバスが出ているので乗り継ぎができます。

あ、高速道路の途中のバス停ではなく、バスはちゃんと島に上陸しますよ

実際に行ってみました

児島駅から与島にある瀬戸大橋フィッシャーマンズワーフ行きのバスに乗車します。

関係ないですが与島のフィッシャーマンズワーフはすでに閉鎖していて現在は何もありません

バスは児島の街中をこまめに停車して児島インターから瀬戸中央自動車道へ

いよいよ瀬戸大橋です

児島インターからわずか5分ぐらいで櫃石島です

一般車両進入禁止の看板が。。

インターを下りると最初のゲートが・・

このゲートの手前にUターンスペースがあるので誤侵入した場合は一応戻れます

ここでは道路公団発行の専用のカードを入れるようです。

ゲートを抜けるとさらに2番目のゲートが(笑)

2番目のゲートでは通行券と専用カードを入れて精算します。

専用カードから料金がひかれるみたいです

これにてめでたく櫃石島上陸となります!

櫃石島は人口約240人の小さな島です

バスは集落の中を走り、港付近の「櫃石」というバス停で折り返していきます。

特に見るものとか無いですが・・

櫃石島の由来の「櫃岩」とか南端にある白蛇を祭った神社がある陸繋島の「歩渡島」とか、越前松平藩が大阪城の石を切り出した「石切り場跡」とか。。まあそれなりに(笑)

櫃石島から下津井瀬戸大橋と本州を望む

橋を渡る列車の音や車の音で静かとは言えませんが・・釣りをしたりのんびり海水浴したり良いかもしれませんね

現役最古の鉄道可動橋を見る

2017/07/12 おでかけ

うみのすけです。

暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?

日中に天気がいい日ほど急な夕立に注意ですよ

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。

(ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

突然ですが・・可動橋って聞いたことありますか?

橋梁の一種ですが川や運河を船が通過するとき、橋が邪魔で船が通れないので橋が跳ね上がったり、回転したりして船を通過させ、通過したら元に戻って車や人が橋を通行できるようになる橋のことです。

世界でも有名なのはロンドンにあるタワーブリッジなどですかね

日本では今はあまり見られませんが大きな橋では隅田川にかかる「勝鬨橋」が有名です。ちなみに現在は「勝鬨橋」が跳ね上がることはありません。

道路の可動橋は今でも日本各地にありますが、鉄道の可動橋で現役なのは日本でただ1か所。

三重県の四日市市にある「末広橋梁」が現役唯一の最古の鉄道可動橋です。

末広橋梁は橋が跳ね上がる跳開式という橋の種類です。

昭和6年製ですので86歳です。

可動橋としては初の国の重要文化財に指定されています。さらに経済産業省が認定する近代化産業遺産にも認定され、そして日本機械学会が指定する機械遺産にも認定されているとても貴重な橋梁なのです!

先日、名古屋に行ったので四日市まで足を延ばして見学してきました!

名古屋から四日市までJRでも近鉄電車でも約1時間ぐらいです。

この可動橋は四日市駅から臨港部に伸びる貨物線の引き込み線です。

貨物列車は1日数回来ます

同じ三重県のいなべ市にある太平洋セメントの藤原鉱山からセメントを四日市の工場まで貨車で運び、そこから各地に出荷しています。

普段は橋は上がってます。

列車通過時刻が近づくと職員が現れ、橋が下ろされます

そしてセメント貨物列車が通過

長い。。20両ぐらい繋いでます

橋を渡った先の引き上げ線で貨物列車をJRから太平洋セメントに引継ぎをします。

そして貨車は出荷センターの工場へ

ここまで引っ張ってきた機関車は逆に前の便でやってきて中身が空っぽになった貨車を引き継いで帰ります

また橋を渡ります

ゴトゴト

列車が通り過ぎてしばらくするとまた職員さんが来て、橋が上がって。。。終了です。

さてさて、橋を見学した後は

四日市名物のトンテキを食します(笑)

「トンテキ」は豚肉のステーキのことですね。黒っぽいソースのソテーです

今回は来来憲の曙店さんのランチBトンテキを食べました

肉厚ですがやわらかくおいしい!

満足満足(笑)