現役最古の鉄道可動橋を見る

2017/07/12 おでかけ

うみのすけです。

暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?

日中に天気がいい日ほど急な夕立に注意ですよ

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。

(ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

突然ですが・・可動橋って聞いたことありますか?

橋梁の一種ですが川や運河を船が通過するとき、橋が邪魔で船が通れないので橋が跳ね上がったり、回転したりして船を通過させ、通過したら元に戻って車や人が橋を通行できるようになる橋のことです。

世界でも有名なのはロンドンにあるタワーブリッジなどですかね

日本では今はあまり見られませんが大きな橋では隅田川にかかる「勝鬨橋」が有名です。ちなみに現在は「勝鬨橋」が跳ね上がることはありません。

道路の可動橋は今でも日本各地にありますが、鉄道の可動橋で現役なのは日本でただ1か所。

三重県の四日市市にある「末広橋梁」が現役唯一の最古の鉄道可動橋です。

末広橋梁は橋が跳ね上がる跳開式という橋の種類です。

昭和6年製ですので86歳です。

可動橋としては初の国の重要文化財に指定されています。さらに経済産業省が認定する近代化産業遺産にも認定され、そして日本機械学会が指定する機械遺産にも認定されているとても貴重な橋梁なのです!

先日、名古屋に行ったので四日市まで足を延ばして見学してきました!

名古屋から四日市までJRでも近鉄電車でも約1時間ぐらいです。

この可動橋は四日市駅から臨港部に伸びる貨物線の引き込み線です。

貨物列車は1日数回来ます

同じ三重県のいなべ市にある太平洋セメントの藤原鉱山からセメントを四日市の工場まで貨車で運び、そこから各地に出荷しています。

普段は橋は上がってます。

列車通過時刻が近づくと職員が現れ、橋が下ろされます

そしてセメント貨物列車が通過

長い。。20両ぐらい繋いでます

橋を渡った先の引き上げ線で貨物列車をJRから太平洋セメントに引継ぎをします。

そして貨車は出荷センターの工場へ

ここまで引っ張ってきた機関車は逆に前の便でやってきて中身が空っぽになった貨車を引き継いで帰ります

また橋を渡ります

ゴトゴト

列車が通り過ぎてしばらくするとまた職員さんが来て、橋が上がって。。。終了です。

さてさて、橋を見学した後は

四日市名物のトンテキを食します(笑)

「トンテキ」は豚肉のステーキのことですね。黒っぽいソースのソテーです

今回は来来憲の曙店さんのランチBトンテキを食べました

肉厚ですがやわらかくおいしい!

満足満足(笑)

小金井の謎

2017/05/19 うんちく・小ネタ

うみのすけです。

もうすぐ梅雨入りかな?

体調にはきをつけましょう。。

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。

(ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

東京都に「小金井市」という市があるのは百も承知という方がほとんどでしょうが、

「小金井駅」はどこにあるのでしょう?

小金井市にある?

いやいや

こんなことを聞くぐらいですから小金井市にはありません(笑)

小金井駅は栃木県下野市にあるJR東北本線の駅です。

では、東京都の小金井市にあるJR、私鉄の駅の名前は?

「武蔵小金井」「東小金井」「新小金井」と頭に「○○小金井」と付いていて,単純な「小金井」駅は東京都小金井市にはありません。

なぜでしょう??

これは。。昔は重複駅名を避けたからです。

明治時代の国鉄では明確に法律で禁止されていたようです。

現在でも法律でこそ禁止されてませんが、できる限り重複駅名を避けているようです。

では、なぜ重複駅名を避けるのか?

それは。。乗客や駅員などが間違えるからです。

乗車する本人は間違えないかもしれないですが、切符を発券する人などが間違えてしまったりするためです。

百歩譲って人は自ら「〇〇の××駅じゃなくて△△の××駅です。」と意思表示をできますが、荷物は出来ませんよね。

そう、昔は今と違って宅配便など無いため、大きな荷物を持って移動する人が大半でした。そこで大きな荷物はお金を別に払って到着の駅まで送ってもらう「小荷物」という方式が多くみられました。

ふつうは荷物に荷札をつけますが例えば「新宿→小金井」と書いても小金井駅がいっぱいあったら荷物が迷子になってしまいます。

そんな理由から駅名の重複は避けられるようになりました。

あとから出来た駅で同じ漢字の駅はだいたい地方名や旧国名、東西南北などの方角、新?などの冠がつけられるのが多いですね。

ちなみに「小金井駅」は1893年(明治26年)開業、「新小金井駅」は1917年(大正9年)開業、「武蔵小金井駅」は1926年(大正15年)開業でした。

皆様の近所の駅でも「武蔵?」とか「相模?」とか「新?」とか「東?」とかあったら気に留めると面白いかもしれませんね(笑)

トナカイって美味しいの?

うみのすけです

2月ももうすぐ終わりですね。

こないだ年があけたばかりと思っていたのですが(笑)

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。

(ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

さて、皆さま。

唐突な質問ですが。。

トナカイって食べたことありますか?

そう、あのクリスマスにソリを引いているトナカイです。

北欧では高級食材として有名でいろいろな料理に使われています。

そもそも日本にいるのか?ってとこですが・・・

実はトナカイを飼育している牧場が日本にもあるのです。

北欧フィンランドに風土や気候が近い北海道。

しかも北端の稚内からわずかに南に位置する「幌延(ほろのべ)」という町にその牧場はあります。

うみのすけはその幌延にちょっとした用事があってお出かけしたのでそのご報告(笑)

観光牧場は入場無料と良心的なんですが、今回は用事があって来たので牧場には残念ながら立ち寄りませんでした。

幌延でなぜトナカイなのか?

日本の食糧問題や牧畜を考えていた「恩田猛」という青年が、北欧では3000年も前から家畜として飼われ高級肉とされているトナカイに目をつけ、本場フィンランドでトナカイの飼育方法を学び、日本での飼育を考え気候の似た道北、道東で牧場を探しましたがどこの市町村も「観光用」なら。。ということでした。

唯一畜産の産業振興としての導入の名乗りをあげたのが幌延町だったそうです。

昭和62年から計画され農水省、フィンランド大使館、留萌支庁などの協力を得て平成元年2月についに10頭のトナカイが到着しました。

試行錯誤の中平成2年には18頭、平成3年には新たに180頭を輸入し続々と子供は増えていき平成7年には293頭になりました。

もともと畜産で輸入したトナカイを観光用としてオープンしたのが今の観光牧場だそうです。

さてさて

トナカイを早速食べるのですが。。実は幌延でもトナカイを食べられる店はほとんどありません(笑)

町おこしの名物にしたいくせにやる気があるのか?と疑問ですが。。

駅前にある「喰い処 菜味季」というお店で食べられます!

トナカイの肉は高タンパク、低カロリー、低脂肪だそうでとてもヘルシー!

今回はトナカイのソーセージを食べます。

脂身が少なくあっさり!美味しいです!ヤギのような臭みもなし!

菜味季さんにはほかにも「トナカイ丼」やトナカイ肉の「土佐煮」や「味噌煮」などもあります。

缶詰のお土産も

店のおばちゃんたちもとても気さくでいい人!

めちゃめちゃ幌延への移住を勧められました(;^ω^)

トナカイはおいしいのですが難点はお値段が少々高めな点ですね。

おそらく流通量が少ないというのもあるでしょうけど、めちゃめちゃ高いわけではないですし。。

あとは宣伝が足りないのかな。。もう少し有名になればそれなりに需要も増えてもっと多くを流通できたりするんでしょうけどね。

みなさまもぜひトナカイを!見にでも食べにでも!幌延に来てみてはいかがでしょうか?

でもトナカイの可愛い姿見たら食べられないかも(笑)

湯けむり紀行 30 良質な湯が湧く首相も愛する河畔の古湯

2016/12/31 温泉

うみのすけです

だいぶ間があいてしまいました。。。

もう年末ですね

時が過ぎるのが早すぎます

皆さま良いお年を!

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。

(ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

先日、日露首脳会談が開催されたのはまだ記憶に新しいところです。

その初日は安倍総理の故郷でもある山口県長門市の温泉で開催されました。

ロシアのプーチン大統領をお迎えした温泉こそ、今回紹介の「長門湯本温泉」です。

長門湯本温泉は室町時代の応永年間に曹洞宗の大寧寺の住職によって発見され寺湯としてはじまりましたが、元禄年間には長州藩主毛利吉広がここで湯治をしたという記録が残っている由緒ある古湯です。

その後江戸の中期には2か所の湯坪(風呂)の存在が確認されており、それが現在の外湯「恩湯」と「礼湯」だそうです。

首脳会談が行われたのは「大谷山荘」という明治14年創業の天皇皇后両陛下もご宿泊されたことのある老舗旅館です。

長門湯本温泉は音信(おとずれ)川の河畔に広がる温泉地ですが、「大谷山荘」から音信川を少し下流に下ったところにあるのが、今回行った外湯「恩湯」(おんとう)です。

寺院がまえの赤い石州瓦をふいたたたずまいが懐かしくもありまた良いです。

「恩湯」の男湯は源泉かけ流し!加温も加水もなし。女湯もかけ流しですが若干加温しているようです。

男湯のまさに浴槽の下付近に源泉があるとかだから男湯は加温なしらしいです。

PH9.9で泉温38.8度のアルカリ性の単純泉です。

無色透明でとてもやわらかい感じのやさしい湯です。

非常に癒されます。

しかも公衆浴場なので料金200円!

参考までに「大谷山荘」も日帰り入浴ありです。お値段2,000円です。。。。

選択肢はそれぞれですね

駅からも徒歩10分程度で近いですが「長門湯本駅」はローカル線の美祢線という路線の駅で日中は2時間に1本ぐらいしか汽車はきません(笑)

新幹線の「新山口駅」から無料送迎バスが出てたりするのでそちらのほうが数段便利ですね。

山口宇部空港からは車で60分ぐらいらしいです。

ちょっと行った日本海側の仙崎は有名な金子みすゞの生誕地で記念館があったり、「烏賊」や「河豚」なども美味しいです。

温泉以外でもなかなか楽しめると思いますよ。

1,000?先の都内観光? 母島観光と都内最南端の郵便局

2016/08/02 おでかけ

うみのすけです

バタバタと忙しく過ごしてるあいだにいつの間にか8月になっちゃいました。。

しかし毎日ジメジメして暑いですね?

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。

(ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

ちょっと間があいちゃいましたが、前回の続きです

硫黄島から父島に戻り宿に宿泊。

夜に海岸を散歩していると・・・

なんとアオウミガメが産卵のため海岸に上がり穴を掘っているところに遭遇しました!

海岸は港から一番近い父島のメインストリートの裏手の大村海岸という海岸です。

昼間はこんな感じのサンゴダストの美しい白砂の海岸です。

かめさんにライトやフラッシュは厳禁なので残念ながら写真はありません。。

懸命に産卵の穴掘りをしてましたが気分がイマイチだったようで産卵せずに海に帰っていきました。

こんな港の近くの、人家がたくさんある街中の海岸でアオウミガメが上がってくるのに驚きです。

さて、翌日は母島に渡ります。

父島から南へ約50?にある小さな島で、東京都で一般人が住む最南端の島です。

父島から「ははじま丸」に乗船

この「ははじま丸」にもバードウォッチングの団体の方々が・・・

この「ははじま丸」にもバードウォッチングの団体の方々が・・・

ご苦労様です(笑)

約2時間で母島に到着です。

母島は人口450人の小さな島で、世界中で母島しか見られない貴重な特別天然記念物の固有種の鳥 ハハジマメグロが生息する静かな島です。ほかにも貴重なアカガシラカラスバトやオガサワラヒワなどの鳥も生息する島です。

貴重な鳥に出会えるということでバードウオッチャーにも人気なのですね。

商店は農協の売店、漁協の売店、個人商店の3件のみ。。金融機関はJAと郵便局が同じ建物で営業しています。

この郵便局こそ東京都最南端にある郵便局「母島簡易郵便局」です。

この郵便局こそ東京都最南端にある郵便局「母島簡易郵便局」です。

しかもこの郵便局は営業時間がかなり短い!

全国の郵便局の多くの営業時間は貯金は9時から16時まで、郵便は9

時から17時までですが、母島では貯金も郵便も14時半までという短さ。

もしかしたら日本の中でも屈指の訪問が困難な郵便局なのです。

郵便局で用事を済ませたら観光をします。

今回はははじま丸の停泊時間に合わせた母島日帰り観光です。9:40着の14:00発なので実質観光できるのは正味2時間半?3時間くらいですね。

2時間半の観光では港周辺をちょこっと観光をするぐらいです。

まずは港の近くにある清見ヶ岡鍾乳洞へ

港にある観光協会に許可を得なくてはいけないので観光協会に申し出ます。

本来は鍵を借りて行くようですが先客がいたようで鍵は開いているとのこと。

見学は無料ですが注意事項確認してヘルメットを貸与してもらいいざ鍾乳洞へ

カルスト地形が広がる小さな鍾乳洞です。あっという間に見学できます。

カルスト地形が広がる小さな鍾乳洞です。あっという間に見学できます。

レンタカーやレンタバイクを借りればもっと色々まわれたのですが・・予約しなかったので専ら徒歩移動です(笑)

島にはタクシーやバスなど公共交通などはありません!

どこかに行きたいけど遠い。。という場合は「有償運送」という制度があります。

簡単に言うと、島で車を持っている島民が人数や距離に応じてお金を少々頂いて送迎してくれる制度です。

まあ島も小さいし、そんなに観光客も来ないし有償運送で十分なんでしょう

時間的に遠くも行けないので観光協会で教えてもらった太平洋戦争の戦跡などを軽く見て、食事をして近くの砂浜に行くことにします。

森の中の弾薬庫跡らしいです

小笠原名物の「島寿司」

サワラをヅケにして甘めのシャリで握りにしてワサビの代わりにカラシで食べます

ロース記念館

ロース石で作られた記念館です。

ロース石とは明治2年ごろ母島に定住し開拓に貢献したドイツ人ロルフスが発見した凝灰岩質の石材で、耐火性に優れ加工もしやすいので、かまどや流し台、砂糖保存庫などに使用されたそうです。

そんなロース石のことや母島のことがわかる郷土資料館です。

脇浜なぎさ公園

集落や港に近い砂浜です。

なんと・・こんな浅い砂浜にサメの一種の「ネムリブカ」が泳いでます。。

しかも多数。。。

この砂浜はネムリブカの繁殖地になっているようでたくさん集まってくるようです。攻撃性は低いサメのようですが・・

ちょっと怖いですね

海水浴シーズンにはいなくなるようですが・・

日帰りじゃなければもう少し見て回れたのですが。。残念ながらタイムリミットです。

帰りのははじま丸はガラガラです

バードウォッチャーの団体さまは母島泊のようです。

港には母島の島民の方々が船のお見送りに結構いらっしゃってました

港には母島の島民の方々が船のお見送りに結構いらっしゃってました

観光協会の方は太鼓を叩いてお見送りです。

離れ行く母島を見ながら船のデッキでのんびりしていると・・・

カツオドリが船といっしょについてきます。

しかも近い!

携帯電話でも写真が撮れちゃう距離です。

カツオドリは船が通って驚いて飛び上がったトビウオを狙っているようです。

たまに魚を狙って急降下して海に飛び込んでいました

ははじま丸はカツオドリを御供に父島へ向かうのでした。。。

1,000?先の都内観光? 灼熱と悲劇の硫黄島

2016/06/28 おでかけ

うみのすけです

まだ6月なのに気温が30℃を越える日が続出で・・・ 熱中症には注意しましょう。

室内でもなるみたいなのでこまめな水分補給を!

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。

(ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

南硫黄島を離れた船は火山列島の中心の島、硫黄島(いおうとう)に向かいます。

硫黄島の話は前回のブログでも少しお話ししましたが、太平洋戦争の大激戦地で日米両軍で約28,000人の戦死者がでています。

日本軍約21,000人の戦死者のうち遺骨が回収されたのはまだ10,152柱(平成25年現在)でまだ10,000柱以上の遺骨が未帰還となっています。

硫黄島は明治22年頃から入植が開始され、昭和19年の強制疎開まで約1,000人の島民がサトウキビ、レモングラス栽培、漁業、硫黄採掘などで暮らしていたそうです。

政府は1968年米軍から返還されたときに「硫黄島は不発弾処理、遺骨収集の状況との問題において復興の方法を検討」しましたが、1984年小笠原諸島復興審議会が「硫黄島は火山活動よる異常現象が激しい上に、産業の成立条件も厳しく、一般住民の定住は困難」としたため、今でも残念ながら旧島民の帰島は許されていません。

硫黄島の地形は海底火山の島で今でもマグマによる隆起が続いていて、4年に1mという世界的にも珍しい驚異的ペースで隆起し続けています。 米軍が上陸した1945年から17mも隆起しているそうです。現在も至るところで水蒸気が噴出する危険な島でもあります。

標高169mの摺鉢山(別名パイプ山)から細長く平らな台地が広がる島です。 島の真ん中には自衛隊の滑走路と主要施設があります。

船は時計回りに1周半します。

摺鉢山は島の南西部にあり島全体が見渡せるため日本軍の拠点となっていました。

米軍は艦船800隻、航空機2,500機を投入し上陸前3日間昼夜を問わずの艦砲射撃と爆撃機の爆撃を行います。山の頂上4分の1ほどが吹き飛び地形が変わってしまいました。

この山の頂上に米軍が星条旗をあげた写真が有名な「硫黄島の星条旗」という写真で1945年ピューリッツア賞を受賞した写真です。

島の西側です

米軍が戦後コンクリート船を沈めて桟橋を作ろうとしたが失敗した後の残骸と自衛隊の給油施設、さらに水蒸気が噴き出す鶯地獄と呼ばれるところです

硫黄島はどこもちょっと地面を掘ればサウナのような熱気だそうです。

日本軍は強靭な地下陣地(トーチカ)を築きそこから反撃したそうです。

地下は30℃?50℃の地熱、さらに噴き出す硫黄ガス。。本当に地獄のようだったのでしょう。

硫黄の匂いも船まで風に乗って匂ってきます。

ちなみに硫黄島には水源がありません。当然川もなく温泉も湧きません。

昔は雨水を頼りに暮らしていたそうです。

現在は海水淡水化装置が備えられていますが水が貴重なのはいうまでもありません。

自衛隊の管制塔と施設です。

大体週1回のペースで本土から航空自衛隊の輸送機が来るようです。入間基地から3時間ぐらいだそうです。 自衛隊の滑走路は2,650mあり大型旅客機も着陸可能です。

小笠原唯一の空港として民間利用も検討されていますがなかなか難しいようです。

?この島もバードウォッチャーには興味深い海鳥がいるそうで「クロアジサシ」という鳥の繁殖地になっているそうです。

砂浜が広がる南海岸です。

昭和20年2月19日にこの南海岸に数万人の米兵が上陸しました。高い波のうねりで上陸用の船は何隻も沈没、転覆し、さらに上陸させた車などは火山灰に近い砂浜に埋まり身動きがとれなくなったようです。

そして上陸後1時間ほどして米軍が少し内陸に進んだところで日本軍の猛反撃がはじまり、この海岸全体は負傷者、死体、船や戦車の残骸の山ができたそうです。。

米軍は5日で占領できると思っていたようですが日本軍はゲリラ戦で激しく対抗し、結局戦いは1か月に及ぶ壮絶な戦闘となりました。

この島でお亡くなりになった多くの戦没者のために献花・黙とうをします

船は長い弔笛を鳴らし硫黄島を離れました

船は火山列島の一番北に位置する硫黄3島の最後の北硫黄島に向かいます

北硫黄島は明治32年入植が開始され大正6年には人口220人もが居住していましたが、昭和19年には強制疎開で90人全島民が本土に引き揚げ、昭和20年以降は無人島になってます。

周囲約8?、面積5.57?、最高峰の南側の山、榊ヶ峰は標高792m、南硫黄島と同じく急峻な地形です。

周囲約8?、面積5.57?、最高峰の南側の山、榊ヶ峰は標高792m、南硫黄島と同じく急峻な地形です。

東側の石野村の跡地あたりです  平成3年の調査でマリアナ系先住民の遺跡が発見されたそうです。

平成3年の調査でマリアナ系先住民の遺跡が発見されたそうです。

かつては村の付近には渋川という川が流れ、湧水もあったとか・・

さらには小学校や診療所もあったそうです。

北側です

北側と南側の山をつなぐ標高700mの尾根付近には三万坪と呼ばれる平坦な土地あるそうで牛の放牧がおこなわれていたという話があります

北側と南側の山をつなぐ標高700mの尾根付近には三万坪と呼ばれる平坦な土地あるそうで牛の放牧がおこなわれていたという話があります

西側の集落があった西村付近

西村の小学生は海岸沿いに石野村の学校に通っていたそうですが海が荒れたときなどは尾根を越えていったとか。。

標高500mから600m越えの登校。。過酷です。

南側には斜面が崩れたような場所があり長根鼻とよばれているようです

北硫黄島を反時計回りに2周した後、船は一路父島へ戻ります。

この「硫黄3島ツアー」は来年もあるのかどうかは未定です。というのも現在の「おがさわら丸」は今回で退役し、新しい「おがさわら丸」になります。

新しい船は現在の船より大型になるためどのぐらい島の近くに寄れるか未定。ツアー開催したとしても新しい船ではこんなに近くには寄れなくなる可能性は高いです。

いずれにしても貴重な大自然を学び、悲惨な戦争の歴史をしっかりと心に刻み込むツアーとなりました。

1,000?先の都内観光? 硫黄3島を巡る

2016/06/21 おでかけ

うみのすけです

今年は雪不足だったせいで水不足のようです。

水は大切に使いましょう!

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。 (ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

夕方からさらに船で向かうところ・・

そこは硫黄島(いおうとう)です。

硫黄島と聞くと映画「硫黄島(いおうじま)からの手紙」を思い出すかもしれません。

一般的には(いおうじま)と呼ばれていますが本当は(いおうとう)が正解です。2007年に国土地理院が(いおうじま)から旧来の呼称であった(いおうとう)に変更しました。

元々は旧島民たちは(いおうとう)と呼んでいましたが戦後アメリカの統治下でアメリカ軍が(いおうじま)と呼んでいたのが一般的になってしまったようです。

ではアメリカはなぜ(いおうじま)と表記したのか?

アメリカが戦時中に入手した旧日本海軍の海図に(IWO?JIMA)表記があったようでそれに基づくということのようです。

その硫黄島は太平洋戦争の激戦地で、1945年2月?3月にかかけて日本軍約22,000人、米軍約110,000人が激突

日本軍は約21,000人が戦死、米軍は死傷者約28,000人、うち戦死者は6,825人と双方大きな損害を出した戦いだったそうです。

米軍から返還後の現在は島全体が自衛隊の基地として機能しており部外者の上陸は基本的に認められていません。

ですので、この硫黄島巡りのツアーは船から島を見るツアーで上陸はできません。

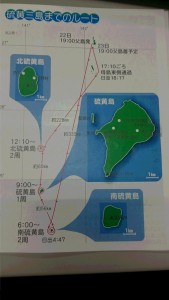

硫黄島の場所ですが父島からさらに南に約300?。

硫黄島の北約65?に北硫黄島、さらに硫黄島の南約56?に南硫黄島がありこの3島で火山列島という列島を形成しています。

この硫黄3島を巡るツアーが1年に1回だけ「おがさわら丸」を利用して催されるのです。

18時から港でツアー概要の説明を受け19時に暮れなずむ父島を出港。

翌朝には父島から南に約333?、東京から約1,300?離れた南硫黄島に到着します

船の中では南硫黄島、硫黄島の自然についてのDVDを流したり、海鳥についての講演会、各島の写真のパネル展など開催され、火山列島のことを詳しく知ることができました。これから見る島々をより深く知ることで多くを見るポイントも多くなりますからね。

早朝4時半

日の出の時刻

雲がかかるなか海が金色に染まりました

心配されていた低気圧も大丈夫だったようです。

朝6時

南硫黄島に到着

南硫黄島は東京から約1,300?、グアムからも約1,300?、サイパンからは約1,200?でむしろ東京よりサイパンのほうが近い所です。

わずか南東540kmには北マリアナ諸島のパハロス島があります。

ですが・・ここも東京都小笠原村ですので都内観光です(笑)

南硫黄島はこれまで人が定住した記録がなく、手つかずの自然が残る大変貴重な島です。原生自然環境保全地域に指定され島全域が立ち入り制限されています。固有の動植物や鳥類が数多く生息しています。

島全体の広さは皇居ぐらいしかないにも関わらず標高916mの山がそびえ立ち平均斜度45度という厳しい環境で、島の周りはほとんどが切り立った崖で湾や入り江、砂浜すらほとんどなく高い波が外洋から直に打ち寄せるため上陸は極めて困難です。

標高500m以上では雲霧帯とよばれ霧や雲がかかることが多いのですが、この日はラッキーなことに綺麗に山頂まで姿をみることができました。

船は反時計回りで島を2周します。

ネイチャーガイドさんが島の自然や環境、鳥類の解説をしてくれるので色々なことを学べます。

ツアー客の多くはやはりバードウォッチングです。珍しい鳥類もたくさん繁殖しているようで、なかでも南硫黄島が「クロウミツバメ」という鳥の全世界で唯一の繁殖地だそうです。

だんだん私も鳥に詳しくなってきちゃいました(笑)

私も鳥を撮影(笑)

たぶん「アカオネッタイチョウ」という鳥らしいです

熱帯、亜熱帯地域に繁殖する鳥で日本では南硫黄島、北硫黄島などでみられるそうです。絶滅危惧種でもあるらしいです。

熱帯、亜熱帯地域に繁殖する鳥で日本では南硫黄島、北硫黄島などでみられるそうです。絶滅危惧種でもあるらしいです。

こちらは「アカアシカツオドリ」

この鳥も熱帯、亜熱帯地域に生息している珍しい鳥だそうです

こんなバードウォッチング素人の私でも手軽に貴重な鳥が見れちゃうのもこのツアーの魅力かも

名前がわからない(笑)

たぶん「アナドリ」かな?

名残惜しそうに船の周りをまわる海鳥に別れをつげ次の硫黄島に向かいます。

続きはまた次回に

1,000?先の都内観光? 父島の自然

2016/06/14 おでかけ

うみのすけです

雨が降ると色々なとこが痛むのは年齢のせいでしょうか(笑)

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。 (ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

父島までは竹芝から25時間半もの船旅ですが・・

幸いにして波も穏やかで天気も良くて船旅日和です。

お世話になっている「おがさわら丸」は6,700t、全長131m、速力22.5ノット(1ノットは時速1.852?)の比較的大きな船です

船内には案内所、売店、レストラン、シャワールーム、DVD鑑賞室、チルドレンルームなど様々なものがあり、25時間半を過ごすには困ることはほぼありません

今回の乗客の多くは年配の方々でその多くの目的はバードウォッチングのようです

30人?40人の団体さんも乗っているみたいで船のデッキには海鳥撮影、観察?のための三脚が多数。。

乗船してからみなさん熱心にずっとデッキに張り付いて。。。

ほかの客がデッキでのんびり島々を観察なども出来ないほど三脚がギッシリです(苦笑

さて、朝を迎えた「おがさわら丸」は遥かかなたに小笠原群島の北の列島である聟島列島を見ながら父島へ進みます。

定刻より10分ほど早く11:20分ごろに父島に到着?

宿の方々がそれぞれお出迎えしてくれます!

実は私達はこの日は父島には宿泊しないので我々のお出迎えはナシで、早速観光に行きます。

観光と言っても「自然」を見る?触れ合う?だけです(笑)

美しい海でのダイビングやシュノーケリング、イルカやクジラの観察ツアー、固有生物や植物の観察などなど・・

いっぱいツアーがありますが・・とりあえず自分たちで散策します。。

レンタバイクやレンタサイクルを借りて自然の風を満喫?というのも素晴らしいですが、雨が降ったら嫌だし今回は友人と2人なのでレンタカーを借りました(笑)

レンタカー屋さんは2件しかなく台数も数台しかないので予約は必須です!

タクシーは島に1台のみ、路線バスは1台がグルグルと色々な方面を巡回していてけっこう同じ所を通ったりするので、意外と本数がある感じです。

まずは車で行ける島の一番南のビーチ「小港海岸」へ

ここは道路の終点、バス停からもすぐです。

真っ白な砂浜が広がり遠浅で波静かな入江にコバルトブルーの海。。だそうですが天気がイマイチで微妙(笑)

海はもちろん透明度も高く綺麗です!

ほかにも道路の終点から徒歩約160分歩くと石灰岩の岩礁も素晴らしい純白の砂浜の「ジョンビーチ」というところもありますが。。なんといっても徒歩160分ですから。。。片道ですよ

断念です(笑)

体力の衰えたおじさんには車で行ける手軽なスポットしか行けません(笑)

ということで

「小笠原海洋センター」というところに行ってみます。

ここは「アオウミガメ」の保護や増殖、の「ザトウクジラ」の調査などをしているとこです。

なんと無料で可愛いウミガメの子供たちを見ることができます!

かめさん達は人なつっこく人間を見るとエサをくれると思って寄ってきます。

500円払うとエサやりなども体験できるそうです。

ほかにもミニ水族館のような「小笠原水産センター」や色々な展望台から島々や海岸を眺めたり、手軽な海岸を散歩したり・・

島の北側の宮之浜

展望台から見た初寝浦海岸

この浜は切り立った山に囲まれているので浜までは急坂を徒歩50分下りるそうです・・

固有植物の「テリハハマボウ」という花らしいです

ざっと観光を終了しレンタカーを返し港へ戻ります。

実は今回小笠原に来た真の目的地へこれから船で向かいます。

それは。。。。また次回ご紹介します

1,000?先の都内観光? 小笠原に行ってみよう!

2016/06/07 おでかけ

うみのすけです

桜の時期もゴールデンウィークも過ぎてもう梅雨ですね。。

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。 (ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

ちょっとしたきっかけで急きょ小笠原に行くことになりまして・・

ボチボチと行ってきました(笑)

小笠原諸島は東京から南に約1,000?の位置にあり、小笠原で一番大きな島の「父島」に行くには東京の竹芝桟橋から「おがさわら丸」という船で25時間半かかります。ちなみに飛行機は飛んでませんので手段は船のみです。

小笠原諸島は世界「自然」遺産に登録された地域ですね。参考ですが前回のブログの白川郷の合掌造り集落は世界「文化」遺産です。

おがさわら丸は竹芝を出港すると翌日父島に到着。そして竹芝に戻ってくるのが6日後。これが1航海となります。通常はこの周期ですので最低でも行って帰るのに6日はかかると言うことです・・・

そう簡単には行けない。。。ここが小笠原の手強いとこです(笑)

その分小笠原は自然がたくさん!

小笠原は形成以来、陸地とは隔絶していたため「東洋のガラパゴス」とも言われていて固有の動植物が多く生息しています。

あ、ちなみに行政区分は「東京都」です!

だから、都内観光です(笑)

竹芝から船に乗り込みます。

乗船時には本来小笠原諸島にいない生き物や種を持ち込まないよう靴底についた泥などを入念に落とします。

外来種の影響で多くの動植物の生態系が変わってしまったそうです。

これ以上変わらぬように靴底をマットでゴシゴシ

いよいよ午前10時に出港!

しばらくは東京湾クルーズです(笑)

レインボーブリッジを下から眺めたり、羽田空港の離発着機を眺めたり・・

しかし館山の洲崎の沖を通過するまで竹芝から実は3時間もかかるので・・

デッキで眺めるのも1時間もすれば飽きます(笑)

東京湾を抜けると伊豆大島をはじめとした伊豆諸島を眺めつつの航海

三宅島かな?

この日は天気も良く水平線に沈む夕日も素晴らしかったです

時間がゆったりと流れますね。。

そして静かに船は闇に包まれ、月明りの中小笠原へ進んでいくのでした。

つづく

世界遺産を見に行こう!

2016/02/19 おでかけ

こんにちは

うみのすけです

いつものことですが。。だいぶ久々です(笑)

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。 (ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

今年は暖冬ですね

雪国のスキー場では雪不足に悩む一方、普段は雪など降らない九州でドカ雪が降ったり。。

まさに異常気象です

雪深い地域と言えば世界遺産にも登録された「岐阜の白川郷、富山の五箇山の合掌造り集落」も有名です。

白川郷は1月、2月の週末の決まった日にライトアップの演出も行っているようですので、ちょっと見学に行ってきました?

合掌造りが誕生したのは江戸の中期ごろと言われています

寄棟造りの茅葺屋根で養蚕スペースのために大きな天井裏ができたとのことです

急角度の屋根は雪や雨などの水はけを良くするためです

ちなみにどのお家も妻面は南北に向いてます

これは屋根にまんべんなく陽があたるようにということと、集落のある谷が南北に細長いので風が南北に吹くので風あたりを弱くするためだそうです。

先人の知恵は素晴らしいです。

山深い秘境だからこそいまだに合掌造りが残っているのですが。。

秘境だけに東京からは高速道路を使用しても片道5時間かかります

昔に比べてかなり良くなったと思いますが、それでも今でもなかなかの秘境です

もともとちょっと見学するだけの予定でしたのでライトアップ時刻の少し前に到着

ライトアップの日は許可を得た車以外は集落内進入禁止です。

観光バスも許可を得たバス以外は集落はずれの大型駐車場に停めさせられます。マイカーやタクシーなども山の上の辺鄙な駐車場に停めさせられ、そこからシャトルバスで集落まで案内されます。

さすが世界遺産!

観光客の外人の多さ!

特に中国人の多さが。。。。半端ないです

しかし。。暖冬のせいで雪がほとんどありません!!!

2月とは思えません。

だんだん暗くなってきて徐々にライトアップされてきました

なかなか趣ある感じです

このあと展望台に上ってみました

やはり雪が少ないせいか少し暗くなりますね

今度はもっとゆっくりとしたいとこです

再度リベンジかな。。