1,000?先の都内観光? 小笠原に行ってみよう!

2016/06/07 おでかけ

うみのすけです

桜の時期もゴールデンウィークも過ぎてもう梅雨ですね。。

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。 (ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

ちょっとしたきっかけで急きょ小笠原に行くことになりまして・・

ボチボチと行ってきました(笑)

小笠原諸島は東京から南に約1,000?の位置にあり、小笠原で一番大きな島の「父島」に行くには東京の竹芝桟橋から「おがさわら丸」という船で25時間半かかります。ちなみに飛行機は飛んでませんので手段は船のみです。

小笠原諸島は世界「自然」遺産に登録された地域ですね。参考ですが前回のブログの白川郷の合掌造り集落は世界「文化」遺産です。

おがさわら丸は竹芝を出港すると翌日父島に到着。そして竹芝に戻ってくるのが6日後。これが1航海となります。通常はこの周期ですので最低でも行って帰るのに6日はかかると言うことです・・・

そう簡単には行けない。。。ここが小笠原の手強いとこです(笑)

その分小笠原は自然がたくさん!

小笠原は形成以来、陸地とは隔絶していたため「東洋のガラパゴス」とも言われていて固有の動植物が多く生息しています。

あ、ちなみに行政区分は「東京都」です!

だから、都内観光です(笑)

竹芝から船に乗り込みます。

乗船時には本来小笠原諸島にいない生き物や種を持ち込まないよう靴底についた泥などを入念に落とします。

外来種の影響で多くの動植物の生態系が変わってしまったそうです。

これ以上変わらぬように靴底をマットでゴシゴシ

いよいよ午前10時に出港!

しばらくは東京湾クルーズです(笑)

レインボーブリッジを下から眺めたり、羽田空港の離発着機を眺めたり・・

しかし館山の洲崎の沖を通過するまで竹芝から実は3時間もかかるので・・

デッキで眺めるのも1時間もすれば飽きます(笑)

東京湾を抜けると伊豆大島をはじめとした伊豆諸島を眺めつつの航海

三宅島かな?

この日は天気も良く水平線に沈む夕日も素晴らしかったです

時間がゆったりと流れますね。。

そして静かに船は闇に包まれ、月明りの中小笠原へ進んでいくのでした。

つづく

世界遺産を見に行こう!

2016/02/19 おでかけ

こんにちは

うみのすけです

いつものことですが。。だいぶ久々です(笑)

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。 (ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

今年は暖冬ですね

雪国のスキー場では雪不足に悩む一方、普段は雪など降らない九州でドカ雪が降ったり。。

まさに異常気象です

雪深い地域と言えば世界遺産にも登録された「岐阜の白川郷、富山の五箇山の合掌造り集落」も有名です。

白川郷は1月、2月の週末の決まった日にライトアップの演出も行っているようですので、ちょっと見学に行ってきました?

合掌造りが誕生したのは江戸の中期ごろと言われています

寄棟造りの茅葺屋根で養蚕スペースのために大きな天井裏ができたとのことです

急角度の屋根は雪や雨などの水はけを良くするためです

ちなみにどのお家も妻面は南北に向いてます

これは屋根にまんべんなく陽があたるようにということと、集落のある谷が南北に細長いので風が南北に吹くので風あたりを弱くするためだそうです。

先人の知恵は素晴らしいです。

山深い秘境だからこそいまだに合掌造りが残っているのですが。。

秘境だけに東京からは高速道路を使用しても片道5時間かかります

昔に比べてかなり良くなったと思いますが、それでも今でもなかなかの秘境です

もともとちょっと見学するだけの予定でしたのでライトアップ時刻の少し前に到着

ライトアップの日は許可を得た車以外は集落内進入禁止です。

観光バスも許可を得たバス以外は集落はずれの大型駐車場に停めさせられます。マイカーやタクシーなども山の上の辺鄙な駐車場に停めさせられ、そこからシャトルバスで集落まで案内されます。

さすが世界遺産!

観光客の外人の多さ!

特に中国人の多さが。。。。半端ないです

しかし。。暖冬のせいで雪がほとんどありません!!!

2月とは思えません。

だんだん暗くなってきて徐々にライトアップされてきました

なかなか趣ある感じです

このあと展望台に上ってみました

やはり雪が少ないせいか少し暗くなりますね

今度はもっとゆっくりとしたいとこです

再度リベンジかな。。

湯けむり紀行 29 黒田官兵衛も愛した筑紫野の万葉の湯

うみのすけです

都心のプラタナスもだいぶ色付いてきましたね

秋といえば・・食欲の秋?芸術の秋?

みなさんの秋は何の秋でしょう?

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。 (ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

「湯の原に 鳴く芦田鶴は わがごとく 妹に恋ふれや 時わかずなく」

これは大伴旅人が大宰府に赴く途中、福岡の二日市温泉で詠んだ句といわれ万葉集にも収録されている句です。

今回訪問した「二日市温泉」は福岡の中心からも近いのに、歴史も古く約1300年前の奈良時代開湯といわれています。

古くは「吹田の湯」、「薬師温泉」などとも呼ばれていたようです。

黒田官兵衛は二日市に温泉奉行を置き藩主が入浴する「御前湯」を設けたほどだそうです。

ちょっと福岡に行く用事があったので寄ってきました(笑)

博多から快速で15?6分、各駅でも30分弱で最寄りの二日市駅に到着します。

駅前は温泉街の雰囲気などまるでなく完全な福岡市内への通勤圏の駅です(笑)

駅から歩くこと約10分で温泉街に到着

温泉街と言っても大小10軒弱のホテルや旅館が集まった小規模なものですが、またそれも良しです。

二日市には公共浴場が2か所。

「博多湯」という源泉かけ流しの湯と、「御前湯」という市民の憩いの場的な湯があります。

実はわたくしは二日市に何回か訪問してますが、いつも「博多湯」しか入ってなかったのでたまには・・ということで今回は「御前湯」に向かいます。

入浴料200円

安いですね

ちょっとしたスーパー銭湯みたいな感じです。

あまり趣はないかも・・・

夕方だったため浴室内もかなり混んでいました

ほとんど地元の方っぽいお爺さんや年配の方が多かったです

肝心の湯は・・・かけ流しの「博多湯」とは違い循環ですので、まあ塩素臭もあり・・・

ちなみに成分表によれば

Ph7.9で泉温30.8℃

泉温が低いんで加温もしてますね

弱アルカリ性の単純低温泉ということになります

2つの湯を比べて正直な話。。個人的には今回の「御前湯」より「博多湯」のほうが断然良いと思います(笑)

「博多湯」は泉温も高い高温泉ですから加温もしてないはずですし、ほんのりですが硫黄の匂いもしますし・・

個人的見解ですのであしからず

大宰府天満宮見学とセットで、または福岡見物といっしょに訪問されるのもなかなか良いと思いますよ?

「ババヘラ」って知ってるかい?

うみのすけです

豪雨の被害が各地で出ていますね。。

被害に遭われた地域の方 お見舞い申し上げます

豪雨に地震、噴火。。。。。

最近は自然災害が多いです

日ごろから防災意識を持つことが大事ですね

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。 (ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

さて、いきなりですが「ババヘラ」って聞いたことありますか?

秋田県ではかなり有名というか知らない人はいないと思いますが、他の県の人は聞いたこともない人もいるでしょう。

秋田県の国道を夏に走っていると良く見かけるのが道路脇にパラソルを立ておばあさんが一人でポツンと座って何かを売っている風景

しかも人里離れた山の峠道とか周りは田んぼしかないような国道脇で車も無くどこからどうやって来たんだ?と思うことも良くあります。

「果物」とか「野菜」とかの農作物を売っているのかと思いきや実は「アイスクリーム」を販売しているんです

そうです。この国道脇で売っているアイスこそが「ババヘラ」なんです。(笑)

「ばばちゃん」がヘラでアイスを盛り付けるから「ババヘラ」です ? ちょっと買ってみました(笑)

注文するとばばちゃんは保冷器で周りを囲った寸胴の中からヘラでアイスを掻き出しペタペタとコーンに盛り付けていきます

見事なアイスが完成です。

綺麗に花のように盛り付けてくれます

味はピンクがイチゴ、黄色がバナナです

食感はシャーベットに近い感じですがシャーベットよりアイスクリームっぽい。。

天気や気温によってシャーベットっぽくしたりアイスっぽくしたり加減を変えるという話もあります

値段は200円だったかな?

リーズナブルですね

また秋田に行ったら買ってみようと思います(笑)

湯けむり紀行 28 天然秋田杉の美林の峠に湧く温泉

うみのすけです

蝉の声も静かになって風も秋を感じさせます。。

夏の終わりって何か物悲しいですね

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。 (ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

日本の三大美林の1つに天然秋田杉があります。

余談ですが。。三大美林のあと2つは「青森ヒバ」と「木曽ヒノキ」です

秋田杉は木目も美しく、伸縮が少なく、耐久性も高いので木材としての利用価値が高いそうです。

そんな秋田杉の産地に「矢立峠」というところがあります。

秋田と青森の県境にある峠で歴史も古い峠です。

今回はその「矢立峠」の温泉を訪れてみました(^o^)/

矢立峠周辺には温泉も多かったのですが軒並み「廃業」や「休業」で・・・ 最後に?残った「大館矢立ハイツ」に行きました。

大館矢立ハイツは道の駅も兼ね備えた温泉施設で宿泊もできます。

しかしながら。。交通アクセスがすこぶる悪い(笑)

大館駅から矢立ハイツの最寄駅の陣場駅を通り矢立ハイツに行くバスは1日3便しかありません(笑)

ちなみに最寄駅の陣場駅からは山道の国道を約4?です。。

まあ宿泊客や日帰り入浴客なら陣場駅からは1人でも送迎してくれるそうですからなんとか。。。(笑)

さて、建物に入りカウンターで入浴料350円を払いエレベーターにのって上へ

湯は天然かけ流しの温泉です。

鉄分が濃い温泉の特徴でもある金色?錆色?の湯です。

ちょっと舐めるとしょっぱくて錆の味がします

ナトリウム・カルシウム塩化物泉で源泉温度は47.6℃ Ph6.1ですからかなり酸性に近い中性の高温泉ということになります。

夏ということもあり加水してはいるようですが循環や消毒は無しです。

露天風呂はとても気分がイイですね?

風がとても気持ちいいです

美しい秋田杉を眺めて入る温泉は極上でした

仙台七夕祭り

うみのすけです

残暑がまだまだ厳しいですね

室内でも熱中症になりますのでマメに水分補給しましょうね

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。 (ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

東北三大祭りと言われるものが「仙台七夕祭り」「青森ねぶた祭り」「秋田竿燈祭り」です

今回はその1つの「仙台七夕祭り」を見てきました

仙台七夕は、古くは伊達政宗の時代から続く伝統行事で江戸時代に民衆に広まったそうです。

明治維新後は新暦の採用や第一次大戦後の不景気などで衰退していったものの、昭和2年に仙台の商家の有志が不景気を吹き飛ばそうと華やかな七夕を復活させたそうですが、太平洋戦争に突入し一時開催を中断。

しかし戦後昭和21年に復活して今に至るそうです。

仙台七夕の特徴は豪華絢爛な笹飾りですね

企業や商店が色々な豪華飾りを出して楽しませてくれます

商店街にもたくさんの笹飾りが

それぞれ異なって面白いです

笹飾りは七つの飾り物に願いを込めて作られているそうです

吹き流し・・昔の織糸を垂らした形を表し、織姫の象徴だそうで手芸や機織りなどの上達を願っています。

折鶴・・・その家の一番の年長者の数だけ折って長生き、長寿の願いをかけます。

短冊・・・詩歌や願い事を書いてその願い事がかなうように祈ります。また、学問や字の上達を願います。昔はカラトリの葉にたまった夜露で墨をすり、その墨で書く風習があったそうです。

打ち網(投網)・・文字通り魚の網を形どり、大漁、豊作を願います。またたくさんの幸運を投網で寄せ集めるという意味もあるそうです。

屑籠・・・飾りをつくって出た裁ち屑や紙屑を入れて吊るします。整理整頓、清潔、倹約を願います。

着物(紙衣)・・裁縫や技芸の上達を願います。

巾着・・・富貴を願い、倹約と貯蓄の心を養いながら商売繁盛の願いをかけます。

七つ飾りを探しながら歩くのもなかなか楽しいですね

「動」の青森ねぶた祭り、秋田竿燈祭りと比べると「静」の仙台七夕はちょっと地味ですが、どこか奥ゆかしさや雅を感じます。

祭りが終わると東北は秋へと一歩近づきます

湯けむり紀行 27 神話が息づく山懐の泥湯温泉

うみのすけです

一応生存してます(笑)

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。 (ブログランキング)に参加しています。 是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

硫黄の湯 山のいはほの窪に湧き 熱気の中にうぐひすぞ啼く

与謝野晶子が九州鹿児島の霧島温泉を訪ねた時に詠んだ歌で歌集「霧嶋の歌」のなかに収められています

今回ご紹介の霧島温泉は高千穂などの神話が息づく霧島連山の南に位置する昔ながらの温泉郷です。

与謝野鉄幹、晶子夫妻だけでなく斉藤茂吉などの多くの文人墨客が愛した温泉でもあります

今回私は霧島温泉郷のなかでも一番南のほうにあり霧島神宮にほど近い「さくらさくら温泉」に行ってみました

実はこの「さくらさくら温泉」は天然泥湯温泉として有名なんです

ランチバイキングと温泉のセットをチョイス たしか1,600円ぐらいかな? 温泉だけで700円だからランチバイキング900円?ならお得です

お風呂で汗を流したあとゆっくり食事をすることができます

湯は単純硫黄温泉、源泉温度58℃、Ph5.17

弱酸性の高温泉ですね

内湯と露天風呂があり、泥湯は外の露天風呂の横に泥の置き場?みたいなのがあってそれをペタペタ身体に塗って楽しみます(笑)

新緑の中で泥遊びは楽しいです

硫黄泉ですからもちろん泥も硫黄の匂いが。。

この泥は2Km先の源泉から湧き出る湯の花の泥をわざわざ持ってきてるそうです

泥湯の楽しみ方の案内もかいてあるので大丈夫です

湯船に浸かるときは泥を流して入ります

お湯はちょっとした濁り湯でもちろん硫黄の匂い

とてもいい湯加減で渡る風が心地よいです

のんびり汗を流せばそのあとのビールが。。。。以下略(笑)

泥湯はしっとりすべすべの美肌効果も高いので女性に大人気らしいですよ

宿泊施設も備えていますので今度はゆっくり泊りがけで来たいものです

湯けむり紀行 26 義経伝説が残る山形の秘湯

2015/04/15 温泉

うみのすけです

もう都内の桜は散ってしまいましたね

寒かったり暑かったり・・体調を崩さないようにお気を付けください

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。

(ブログランキング)に参加しています。

是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

今回は東北の温泉のお話

山形の新庄市から汽車で20分ほどの距離にある瀬見温泉に行ってみました

瀬見温泉の伝説によれば。。。鎌倉時代の発見とのこと

源義経は兄の頼朝の追手を逃れ岩手の平泉に向かう途中、1187年に最上地域を通ったと義経紀には伝えられております。

その義経の北の方が急に産気づき、弁慶が産湯を探し求め、見つけたとされるのが瀬見温泉です

私も今回は新庄から陸羽東線という路線のリゾート列車で訪問しました

陸羽東線は東北屈指の温泉峡鳴子温泉(2009年1月30日ブログで紹介)もある路線で湯けむりラインと呼ばれています

ちなみに「温泉」「湯」と名のつく駅は6駅もあります

鳴子温泉は以前のブログで紹介しているので古いブログを見ていただいて・・

今回は瀬見温泉を訪問です

瀬見温泉の駅は温泉の玄関口とは思えないほど質素な無人駅(笑)

駅を降りてまっすぐ道なりに進むこと約10分ほどで温泉街に入ります

ほとんどの旅館で日帰り入浴をやってますが今回は公衆浴場に行ってみます

瀬見温泉で有名なのが「ふかし湯」です

「ふかし湯」は床板の下を流れる源泉の湯気が床に開いた穴から吹き出し、その蒸気を痛みなどがある患部に当てて温める一種のサウナ?オンドル?です

「ふかし湯」には鍵がかかっているため近隣の旅館で料金を支払い、鍵をもらわばなりません。

近くのお宿「小川屋」さんで300円を支払い鍵を借りていざ

鍵を開け靴を脱いで中に入ると小さなロッカーが3つ

「ふかし湯」は浴衣などを着て入る着衣型サウナのようなもんですが・・

浴衣などない私はTシャツ、パンツの姿にタオルをまとい、蒸気の吹き出し穴にタオルを敷いて腰に蒸気を当て寝ころびます

狭い浴室?は3人分のスペースしかなく、しかも足を延ばして寝ることができない幅・・・

たちまち汗が吹き出しグッショりとなってしまいました

15分ほどで「ふかし湯」を退出しお隣の浴場に入ります

「ふかし湯」と浴場は直結してはおらず一度外に出てまた入りなおします

浴場の入浴料は200円

なんと!お金を投入口から入れると自動でドアが開きます

浴場銭踏み倒し防止にはいいかも(笑)

中は小さな脱衣場、そして浴室にはカランも何もなく小さな湯船のみ

湯船にはドバドバと源泉かけ流しが注がれています

ただ。。。。めちゃ熱い!!

源泉湧出温度は67.4度とのことですが、湯船に注がれた時点でもかなり熱い

先客が幸いにも水で加水してくれていましたのでなんとか入浴できましたが・・ただそれでも痺れる熱さです(笑)

湯は無色透明無臭です

Phは7.4と分析書にありましたので中性です

旅館の場所によっては7.6だったりする場所もあるので弱アルカリとの境目あたりという感じですね

泉質はナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉だそうな

クセはなくて良い湯です

浴場を出た目の前には足湯、飲泉もあり湯が新鮮なこともわかりますね

まだ雪が多く残る瀬見温泉をフラフラして帰るのでした。。。

新しい首都高速を歩く

2015/03/05 おでかけ

うみのすけです

花粉が・・・

凄いです(T_T)

今回も出来たらポチッと・・クリック しちゃってください。

(ブログランキング)に参加しています。

是非ワンクリックをお願いします。(^o^)

3月7日に首都高速中央環状品川線(渋谷?大井)の区間が開業して中央環状線全線開業となります。

これにより新宿、渋谷方面、関越道、東北道方面からの羽田空港アクセスが飛躍的に向上するそうです。

また、千葉、横浜などの湾岸線の沿線へのアクセスも便利になるとのことです

この新規開業部は山手トンネルと言われる山手通りの下を通る地下トンネルですが・・

今回は開通に先立ちトンネル内を一般公開するとのことでしたのでトンネルウォークに参加してきました(^o^)/

集合場所は五反田

ここに新しい首都高の入口と出口ができるので、ここから地下に潜るわけです

五反田入口は大崎郵便局付近です

料金所を歩いて通るのもある意味貴重な体験です(笑)

至近で見る機会もないでしね

五反田入口を入り渋谷方面に進み、本線と合流すると受付と荷物検査です

トンネルウォークは無料ですが事前エントリー方式のため整理番号と人数確認、そして荷物検査があります。

当然ですが道路や外壁、設備はまだ真新しく綺麗ですね

まずは光の演出でお出迎え(笑)

正直トンネルをただ歩くだけかと思ってたのですが、演出や展示、実演なども多く飽きさせないようになってます。

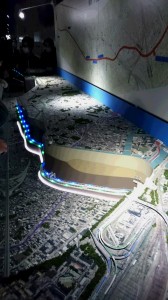

歩いていくと次はトンネル工事の工法や地形などを模型などを用いて案内しています

トンネル壁面をスクリーンに使った工事記録の動画なども流すゾーンを過ぎると防災展示ゾーン

トンネル内で火災が起きた際に使う消火器を持ったりもできます

非常電話の使い方も解説

そして最後には火災発生時に遠隔でおこなう水噴射のデモ

いわゆるスプリンクラーです

ここで折り返しとなり非常出口から反対側の車線のトンネルへ

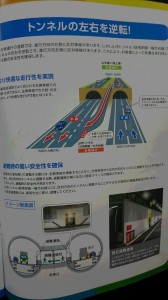

あれ?

左側の路肩の非常口を出ると反対車線?

日本の道路は左側通行のはず・・・

反対車線は右側では?

そうです

このトンネルは左右逆転しています!

理由は火災などがあって左側路肩に停車した際、避難のため本線を渡る危険がなくなるという点と、入り口から本線の合流をスムーズに左側車線(走行車線)で行うためだそうです

この折り返し地点はだいたい中目黒ちょい手前あたりではないかと推測しますが、なにしろ地下ですからどこにいるやらさっぱり・・・

ここから大井方面に行く内回り線で五反田に戻りますが、こちらのトンネルにも子供が喜ぶ車の展示がいっぱい

道路管理車、パトカー、白バイ、バスなどなど

終点は五反田の出口(かむろ坂付近)ですが、希望者はさらにトンネルをもう少し先まで進めます

最終ゴールは五反田換気所の非常出口

この非常出口・・・

地上までの階段が地獄のようで・・・

地下4階らしいですが・・

いやいや、もっとあるでしょ(笑)

だって

地上までで階段の踊り場(折り返し)が13回もありましたよ!

感覚的にはビル10階ぐらいです

地上に出たら軽い筋肉痛です(笑)

場所的には五反田入り口すぐ近くでした

これからはこの道路を通るたびに思い出すのでしょうな?

いやはや貴重な社会科見学でした(^_-)-☆

生まれる駅消える駅

2015/02/24 未分類

うみのすけです

最近は花粉が飛び出したようで・・・

もう春ですな?

春と言えばだいたいJRのダイヤ改正があるのですが・・

巷の話題は北陸新幹線の開業でしょうか?

先日その北陸新幹線の新駅「上越妙高」駅にちょっと行ってみました

「上越妙高」駅は名前のとおり新潟県上越市に新しく出来る駅です

この駅は新駅とはいいつつも、実はすぐ傍にJR信越本線の「脇野田」という駅がありその駅が「ちょっとだけ移動して改名した」と言った方がいい感じです

JR信越本線は新幹線の駅の方にルートを変更、

現在はその新線を走ってます。

JR信越本線は新幹線の開業と同時にJRではなくなり第3セクターの「えちごトキメキ鉄道」という線になります

しかも名前も「脇野田」から「上越妙高」に名前を変更します

新しく生まれる駅と消え去る駅が今なら両方混在しているのです(笑)

駅前はただいま工事の真っ最中

新駅の中は開業準備?

シャッターが閉まっているあたりは新幹線の改札とみどりの窓口?ですかね

新幹線開業時にはお土産物屋なども入って賑わうことでしょう

「脇野田」駅の駅名表と「上越妙高」駅の表示

同時に見られるのもあと1か月です

新幹線開業後には「脇野田」駅の表記は消えてしまいます

西口を出れば美しい山々が広がります

開業まで1か月を切った北陸新幹線

やはり地元は歓迎ムードですね

また開業後に来てどのように変わったか見てみますかね(笑)